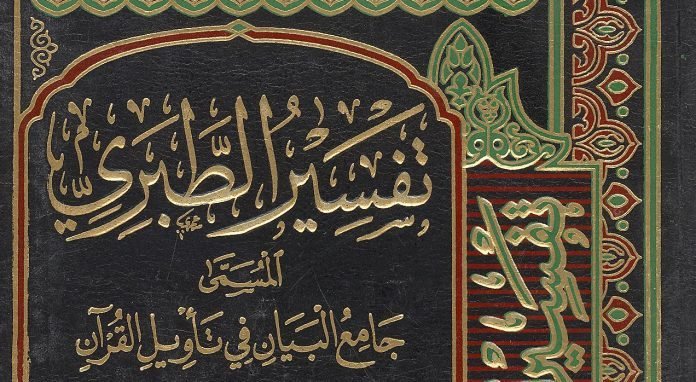

Evolusi Penulisan Tafsir: Kisah Tafsir al-Thabari dan Tradisi Dikte di Era Klasik

Tafsir ini adalah bukti bahwa transmisi tafsir tidak pernah statis. Ia lahir dari majelis ilmu, tumbuh melalui banyak tangan, dan bertahan hidup melewati tragedi sejarah. Ilustrasi/foto : tafsiralquran.id dan penulis.

Islami | hijaupopuler.id

Salah satu fakta menarik dalam sejarah penulisan tafsir adalah bagaimana karya-karya besar yang kita baca hari ini—termasuk Jāmi‘ al-Bayān karya al-Thabari—sebenarnya tidak selalu ditulis langsung oleh penulisnya.

Tradisi intelektual Islam klasik mengenal model transmisi ilmu yang sangat dinamis; ulama mengajar, murid mendengarkan, lalu murid menuliskan ulang penjelasan gurunya dalam bentuk kitab. Pola ini tidak hanya wajar, tetapi merupakan budaya ilmiah yang mapan di kalangan para mufassir, ahli hadis, ahli fikih, hingga para muhaddits besar.

Al-Thabari, dengan kapasitas keilmuannya yang luar biasa, mengikuti pola ini. Tafsirnya adalah karya yang “asli” miliknya—dalam arti bersumber dari penjelasan dan pemikiran beliau sendiri. Namun cara produksinya tidak berupa diktat langsung yang ditulis al-Thabari dengan tangannya, melainkan melalui proses imlā’ (pendiktean atau pengajaran lisan) yang kemudian disalin murid-muridnya.

Pada masa itu, majelis ilmu adalah nadi peradaban intelektual. Sang guru duduk menjelaskan ayat demi ayat, menyampaikan qira’at, pendapat sahabat, tabiin, serta argumen linguistik atau fiqh yang mendasari tafsirnya. Murid-murid mencatatnya, lalu salinan itu ditulis ulang dengan rapi—bahkan kerap dilembagakan menjadi nuskhah resmi.

Karena prosesnya panjang dan melibatkan banyak tangan, wajar jika muncul variasi dalam redaksi penulisan. Salah satu contohnya adalah kemunculan frasa قال أبو جعفر (“berkata Abu Ja‘far”—kunyah al-Thabari) dalam banyak manuskrip.

Menariknya, ada dugaan kuat bahwa sebagian penggunaan frasa itu bukan berasal langsung dari dikte al-Thabari, tetapi merupakan gaya para penyalin ketika ingin menandai bahwa bagian tersebut adalah pendapat pribadi sang imam.

Artinya, tidak semua “قال أبو جعفر” adalah ucapan yang keluar langsung dari lisan al-Thabari dalam majelisnya, tetapi bisa jadi tulisan murid yang merangkum penjelasan beliau.

Di era tanpa fotokopi, tanpa printer, dan tanpa mesin cetak, proses penyalinan ulang seperti ini adalah mekanisme utama pelestarian ilmu. Manuskrip disalin, lalu disebarkan ke berbagai kota. Inilah yang—secara tidak langsung—menjadi penyelamat bagi banyak karya ulama.

Tafsir al-Thabari: Selamat dari Tragedi Baghdad

Sejarah mencatat bahwa ketika Baghdad dibakar oleh tentara Mongol pada 1258 M, ribuan karya ulama hilang tenggelam di sungai Tigris. Namun Tafsir al-Thabari termasuk sedikit karya besar yang selamat. Bukan karena disembunyikan di perpustakaan bawah tanah, tetapi karena telah terlanjur tersebar luas di tangan murid-murid dan penyalin di berbagai wilayah. Ketika satu kota hancur, naskahnya tetap hidup di tempat lain.

Meski demikian, tidak semua juz bertahan. Para editor modern (muhaqqiq) mencatat adanya kekurangan beberapa bagian, meskipun mayoritas isi tafsir dapat direkonstruksi melalui berbagai manuskrip yang tersebar.

Karena itu, sangat wajar bila naskah yang kita baca saat ini sesekali memuat gaya bahasa penyalin, bukan bentuk final dari dikte al-Thabari. Tradisi ilmu kala itu memang cair, hidup, dan berbasis transmisi lisan.

Apakah Seorang Mufassir Harus Menulis?

Poin penting dari kisah ini adalah bahwa menjadi mufassir di era klasik tidak mensyaratkan kemampuan menulis kitab. Banyak mufassir besar dikenal melalui pengajaran lisan yang dicatat oleh murid-murid mereka.

Jika syarat menjadi mufassir harus menulis langsung karyanya, maka banyak ulama yang selama ini kita anggap mufassir besar akan “gugur” dari daftar, karena karya mereka dituliskan oleh murid. Tradisi ini sama seperti hadis—para ulama besar meriwayatkan, para murid menulis, lalu generasi berikutnya menyebarkan.

Ini bukan kelemahan, tetapi justru kekuatan epistemologi klasik; ilmu disimpan melalui kolektivitas, bukan individualitas.

Catatan Menarik dari Dr Afifuddin Dimyati

Dalam kajian ilmu tafsir, Dr Afifuddin Dimyati mencatat satu poin penting terkait penggunaan istilah oleh al-Thabari. Ketika al-Thabari menggunakan ungkapan seperti أجمعوا atau بإجماع, itu tidak selalu berarti ijma‘ dalam pengertian tegas seperti definisi ushul fikih kontemporer. Yang beliau maksud sering kali adalah pendapat mayoritas, bukan kesepakatan mutlak seluruh ulama.

Ini penting, karena menunjukkan bahwa terminologi klasik harus dipahami sesuai konteks zamannya—bukan disederhanakan menggunakan kacamata terminologi modern.

Penutup: Tafsir yang Hidup dari Masa ke Masa

Tafsir al-Thabari adalah bukti bahwa transmisi tafsir tidak pernah statis. Ia lahir dari majelis ilmu, tumbuh melalui banyak tangan, dan bertahan hidup melewati tragedi sejarah. Keberadaannya hari ini mengajarkan kita bahwa ilmu dalam Islam tidak hanya milik seorang penulis, tetapi milik komunitas ilmiah yang bekerja bersama dari generasi ke generasi.

Justru di situlah kekuatan tradisi tafsir: ia bergerak, direkam, dikritik, direvisi, dan terus diperbarui—sebuah proses hidup yang mencerminkan spirit ilmiah peradaban Islam.

Intan Diana Fitriyati MAg | Dosen STAI Al-Andina Sukabumi

Apa Reaksi Anda?